Jusqu’au moment d’entrer à l’intérieur de l’édifice clos « à l’italienne », le théâtre ne s’est joué qu’avec un seul projecteur. Les théâtres grecs et romains de l’antiquité étaient des théâtres de plein air, vastes, immenses, baignés par la lumière du soleil; le théâtre médiéval, premier théâtre de rue, avait lieu sur la grande place et mobilisait souvent une grande partie du village; presque tout le théâtre de Shakespeare se jouait le jour, dans un théâtre à demi couvert et, comme tous les autres, à la merci des intempéries comme le sont aujourd’hui certains stades de sports. La tradition du théâtre qui se joue à la lumière du jour remonte à l’antiquité, se pratique encore aujourd’hui et entraîne toujours une communication directe entre la foule et le spectacle baignés de la même lumière. Si l’acteur recherche le contact avec le public, celui-ci le lui transmet à sa manière, toute sa vitalité et sa culture qu’il retrouve très souvent sur scène. L’éclairage artificiel dans ces spectacles n’a, la plupart du temps, qu’une seule fonction : les effets spéciaux marquant certains passages du texte ou de l’action.

Le théâtre de plein air

Le temps ne nous a laissé aucun vestige des théâtres de bois de la grande période hellénistique de l’antiquité. C’est dans ces théâtres temporaires que furent représentées les œuvres d’Eschyle, Sophocle, Euripide et Aristophane. On ne peut que supposer que les architectes comme Polyclète prirent exemple sur ces théâtres de bois pour construire les théâtres permanents en pierres, comme ceux d’Épidaure et d’Athènes qui datent du quatrième siècle avant notre ère. Dans ces théâtres, les représentations avaient lieu dès le matin, et parfois jusqu’au coucher du soleil. L’ordre de présentation des pièces était connu à l’avance et certains auteurs font parfois référence à la lumière qui prévaut à ce moment de la journée, comme Euripide dans son Iphigénie à Aulis, lorsqu’il fait référence au lever du soleil (ce qui coïncide avec l’heure du jour où la pièce fut jouée) ou Eschyle dans son Agamemnon[i].

Bien qu’ils aient fait usage de bon nombre de machines[ii] et, dès le cinquième siècle avant notre ère, de décors[iii] peints, les Grecs de l’Antiquité n’ont utilisé aucun artifice d’éclairage; les éclairs accompagnant l’apparition des divinités étaient simplement figurés par une image peinte sur une des surfaces des périactes.

La diversité d’orientations des théâtres de l’antiquité grecque par rapport à la course quotidienne du soleil ne permet pas de déduire un quelconque système architectural tenant compte du confort visuel des spectateurs. La situation idéale aurait été d’avoir le soleil derrière ou de côté pour les spectateurs et de face ou de côté pour les choreutes. Venant de derrière les gradins, la lumière aurait aidé les spectateurs à mieux voir l’action sur scène sans être éblouis par la présence de la source lumineuse dans le champ

de vision. Mais, le plus souvent construits dans le flanc d’un mont, les gradins de ces théâtres sont orientés, à un moment ou l’autre du jour, dans des directions qui astreignent les spectateurs à regarder l’orchestra avec le soleil en face ou de biais. Cette situation devait être pour le moins gênante. Pour avoir vécu une condition semblable lors d’une représentation du Bread and Puppett Theatre aux É.-U., l’auteur de ce site peut témoigner qu’il s’agit d’une expérience très désagréable[iv]. Le spectateur cherche constamment à se protéger les yeux. Il ne devait pas non plus être confortable de regarder pendant des heures une scène relativement claire, frappée par un soleil ardent, celui d’Athènes n’étant pas tout à fait celui de Londres.

Il n’est pas surprenant que les Romains, plus sensibles au confort, aient voulu remédier à cette situation[v] en suspendant au-dessus de leur théâtre un velum (ou velarium) qui diffusait les rayons du soleil, atténuant considérablement l’ombre portée des acteurs et des objets et donnait à la lumière un aspect proche des jours ensoleillés lorsqu’un nuage venait en voiler l’éclat. Teinté, il répandait une douce lumière colorée sur tout le théâtre.

“…vois notamment l’effet produit par les voiles jaunes, rouges et verts tendus au-dessus de nos vastes théâtres et qui flottent et ondulent entre les mâts et les poutres. Le public assemblé, le décor de la scène, les rangs des sénateurs, des matrones et les statues des dieux, tout cela se colore des reflets qui flottent avec eux. Et plus le théâtre est étroit et élevé, plus aussi tous les objets s’égayent à ces couleurs dans la lumière raréfiée…[vi] ”

C’est Quintus Catulus qui, le premier, a étendu des toiles de lin au-dessus du théâtre afin de protéger les spectateurs des rayons du soleil. Elles étaient maintenues en place par des mâts enfoncés dans des consoles en saillie encastrées à intervalles fixes sur le pourtour du mur extérieur et du proscenium. Ces consoles sont encore très nettement visibles sur le mur du théâtre d’Orange en France. On ne sait pas quelle méthode utilisaient les Romains pour arriver à déployer ces toiles au-dessus d’un si vaste espace. Elles devaient occasionner beaucoup de bruit et de distraction aux jours de grands vents.

L’anecdote raconte que Néron fit dessiner son image sur l’une d’elles et, tout au long du jour, il apparaissait sur l’orchestra, empereur de pourpre guidant son char, sur un fond bleu ciel semé d’étoiles d’or! Selon Diderot, comme ces voiles étaient cause de chaleur:

L’anecdote raconte que Néron fit dessiner son image sur l’une d’elles et, tout au long du jour, il apparaissait sur l’orchestra, empereur de pourpre guidant son char, sur un fond bleu ciel semé d’étoiles d’or! Selon Diderot, comme ces voiles étaient cause de chaleur:

« … les anciens avaient soin de la tempérer par une espèce de pluie, dont ils faisaient monter l’eau jusqu’au-dessus des portiques, et qui retombant en forme de rosée, par une infinité de tuyaux cachés dans les statues qui régnaient autour du théâtre, servait non seulement à y répandre une fraîcheur agréable, mais encore à y exhaler des parfums les plus exquis; car cette pluie était toujours d’eau de senteur. »[vii]

Les Romains développèrent les premiers « effets spéciaux » et il est amusant de constater qu’il s’agit de simuler les éclairs, un élément naturel qui est encore imité au 21e siècle. Alors que chez les Grecs, les éclairs étaient simplement figurés par une révolution du périacte de gauche qui amenait une face du prisme représentant un ciel d’orage sillonné par la foudre, chez les Romains, des torches enflammées étaient secouées au sommet des périactes appelés keraunoscopeion.

La torche est donc le plus vieux moyen d’éclairage utilisé pour le théâtre[viii]. Déjà à cette époque elle est connue depuis fort longtemps, s’étant substituée au simple rameau qui servait à prendre et à transporter la lumière du foyer principal où se conserve la flamme. C’est un procédé rudimentaire puisqu’il s’agit d’un bout de bois dont l’une des extrémités est enduite d’une matière inflammable (huile, graisse, résine, cire). Le moyen-âge connaîtra la torche faite de corde tordue. Elle est utilisée pour l’éclairage d’appoint; les Grecs s’en servaient, entre autres, pour s’éclairer à la fin de la procession marquant le premier jour des Dionysies ainsi que pour illuminer le toit de leurs maisons en signe de réjouissance lors de certaines fêtes. Cette pratique est devenue une tradition dont Sebastiano Serlio s’inspirera pour l’éclairage de ses spectacles.

Les Romains ont perfectionné la torche et connurent l’allumette (ramentum sulfurum), petite baguette de bois dont les deux bouts sont trempés dans le soufre, ainsi que la chandelle (candela) dont la mèche était faite de moelle de joncs qui était trempée dans une substance combustible comme la cire, le suif ou la poix-résine (résidu de la distillation de la térébenthine).

La plus grande partie du théâtre de la Renaissance se joue, tout comme dans l’Antiquité, en plein soleil, sur les parvis ou sous les porches d’églises (Mystères) et les places publiques (entrées et fêtes princières). Si la lumière artificielle éclaire très rarement ces spectacles, on y fait par contre grand usage de la pyrotechnie pour produire les éclairs accompagnant les apparitions célestes et les flammes infernales jaillissant de la bouche des enfers, deux éléments traditionnels des Mystères. La gueule articulée de l’enfer crachant feux et flammes est le plus souvent confiée aux maîtres charpentiers navals qui ont imposé leur terminologie maritime.

La plus grande partie du théâtre de la Renaissance se joue, tout comme dans l’Antiquité, en plein soleil, sur les parvis ou sous les porches d’églises (Mystères) et les places publiques (entrées et fêtes princières). Si la lumière artificielle éclaire très rarement ces spectacles, on y fait par contre grand usage de la pyrotechnie pour produire les éclairs accompagnant les apparitions célestes et les flammes infernales jaillissant de la bouche des enfers, deux éléments traditionnels des Mystères. La gueule articulée de l’enfer crachant feux et flammes est le plus souvent confiée aux maîtres charpentiers navals qui ont imposé leur terminologie maritime.

Ainsi on trouve, dans le compte de la représentation du Mystère de l’Incarnation et Nativité qui eut lieu à Amboise en 1497 :

« Achat de treize fuzées pleines de poudre à canon et d’une livre de poudre pour servir à jouer ledict Mystère, douze desquelles furent mises en ung ydolle et l’autre fuzée en Paradis, laquelle fut gectée dudit lieu à lad. ydolle pour icelle brusler »[ix].

Au Mystère de Sainte-Barbe, joué à Laval en France en 1493, on signale une « bête énorme qui vomissait du feu par les yeux et les naseaux »; aux fêtes en l’honneur de la visite du roi Édouard II d’Angleterre données sur l’île Notre-Dame à Paris en 1313 :

« L’enfer était représenté comme un vaste lac de soufre, de poix et de feu, au milieu duquel s’ouvrait la bouche d’une effroyable caverne, par où sortaient et rentraient des légions de diables tout chargées d’âmes. »[x]

Ces descriptions ne sont pas sans rappeler l’illustration très connue du Mystère joué à Valenciennes.

La poudre à canon[xi] est très fréquemment utilisée dans les représentations des Mystères européens (autos sacramentales en Espagne, sacre rappresentazioni en Italie, mystery plays en Angleterre). C’est un mélange de salpêtre, de charbon et de soufre qui produit, en détonant, une grande quantité de gaz (utilisé pour lancer des projectiles) et de fumée. Son emploi nécessitait toujours un artilleur et provoquait parfois des extravagances fâcheuses : « Il n’était pas rare », nous dit Germain Bapst, « d’assister à des Mystères où des villes étaient assiégées à coups de canon, puis incendiées, et dont les murailles étaient réduites en cendres »[xii].

Quand ce n’est pas la représentation qui défilait sur des chars devant les spectateurs, très souvent c’est la foule qui défilait devant les mansions pour suivre la suite de l’histoire. Il va sans dire que tous ces spectacles étaient soumis aux caprices du climat tout comme l’étaient ceux des saltimbanques, ménestrels, mimes et jongleurs qui se produisaient çà et là, parfois sur des tréteaux, parfois dans un parc ou une prairie. Aucune constante ne peut donc être tirée quant à la position de la scène par rapport à la foule et au soleil.

Alors que des manifestations nocturnes à caractère social, religieux et théâtral commencent à poindre partout en Europe pendant la Renaissance, en Angleterre et en Espagne le théâtre se joue au grand jour jusqu’à l’avènement de Philippe IV en Espagne (1621) et jusqu’à la Restauration en Angleterre (1660), la mode « à l’italienne » faisant alors son entrée. L’architecture, ou plutôt, la disposition des lieux théâtraux de ces deux pays offrent des similitudes évidentes.

En Espagne c’est dans les corrales, cours arrières d’auberges ou attenantes aux arènes tauromachiques que se sont fait entendre les textes de Cervantès et surtout de Lope de Vega qui comptait peu sur la machinerie et les effets spéciaux. Ses pièces sont remplies de mouvements et changent constamment de lieux, faisant appel à l’imagination des spectateurs qui ne demandaient aucune assistance visuelle.

Lorsqu’en Angleterre le théâtre quitta définitivement l’église, c’est pour se réfugier dans des auberges construites en anneau (rond, hexagonal, octogonal, etc.) et abritant dans leur centre, une cour intérieure. La construction de tréteaux surélevés, adossés à une des façades et couverts d’un toit de chaume[xiii] ou d’argile, allait donner à la scène élisabéthaine sa forme caractéristique. C’est le cas des six salles publiques construites à Londres jusqu’en 1600, dont le Globe où se produit, en été, la troupe de Burbage et Shakespeare. En hiver, la troupe se produisait au Blackfriars[xiv], théâtre privé construit à l’intérieur de l’ancien couvent des frères franciscains (ou frères noirs) et adoptant, à quelques détails près, la configuration de la scène élisabéthaine. Du fait même de cette configuration et de la présence de la lumière du jour, il aurait été impossible d’intégrer à la scène élisabéthaine les innovations venant d’Italie.

Force est d’admettre, toutefois, que la pauvreté des moyens scéniques, loin d’être un frein à sa création, a permis à Shakespeare d’imaginer des pièces qu’il n’aurait pu que difficilement mettre en scène dans un théâtre à l’italienne. L’action de ses pièces se déroule le jour, la nuit, sur plusieurs jours et plusieurs nuits, dans des lieux multiples quand ce n’est pas simultanément dans différents endroits. Jusqu’à l’avènement de l’éclairage au gaz, il sera toujours difficile de faire la « nuit » au théâtre à l’italienne; à Shakespeare, il suffisait d’un accessoire ou d’un mot. Tout comme ses contemporains Heywood et Jonson, Shakespeare a dû consacrer un nombre important de vers pour situer l’action, ce que ni le décor, ni l’éclairage ne pouvaient faire. Ses textes originaux sont dépourvus d’indications scéniques : puisqu’il fallait tout expliquer aux spectateurs pour leur permettre de suivre l’action, c’est dans le texte parlé que les indications étaient fournies.

Il en est ainsi pour les scènes où deux personnages ne parviennent pas à se reconnaître à cause de la noirceur, comme la scène entre Cassius et Casca dans Jules César (acte II, scène I), et pour les scènes au clair de lune dans Roméo et Juliette, Songe d’une nuit d’été et Le marchand de Venise. Il suffisait à Lorenzo, qui, sur scène, était en pleine clarté, de dire à Jessica : « The moon shines bright » (Le marchand de Venise, acte V, scène I) pour que les spectateurs comprennent que la scène se passait la nuit. Chez Shakespeare, l’éclairage est verbal et poétique. Les accessoires de lumière, particulièrement nombreux dans les tragédies, prennent à certains moments une valeur de métaphore que l’auteur exploite à son plus grand profit et au profit d’une complicité poétique et circonstancielle avec le public.

C’est Roméo qui, apercevant Juliette, associe la lumière apportée par les valets à la beauté de Juliette et s’exclame :

O, she doth teach the torches to burn bright![xv]

Tout au long de la pièce, les deux amants sont linguistiquement représentés en termes de lumière et d’obscurité.

C’est Othello qui infuse un sens symbolique à la chandelle qu’il porte en entrant dans la chambre de Desdémone :

Put out the light, and then put out the light[xvi]

L’association entre la vie et la beauté fragile de Desdémone et la lumière vacillante qu’il transporte est d’autant plus acceptée par le public du fait que cette association est soutenue depuis le début de la pièce.

En d’autres occasions, le soir ou la nuit étaient simulés par l’arrivée sur scène d’acteurs portant des torches, chandelles ou lanternes, comme au début du deuxième acte de Macbeth et au premier acte de Othello. Tant qu’il se produira au Globe, l’ajout de la lumière de quelques torches ne devait pas changer grand-chose à la lumière ambiante de la scène, d’autant plus qu’on ne sait pas où se tenaient ces acteurs. Si Shakespeare n’usait pas de décor, il usait d’un grand nombre d’accessoires dans le seul but de situer l’action. Les torches, jouant le rôle inverse de leur usage premier, signifiaient la nuit, faisant venir l’obscurité sur scène plutôt que de la chasser.

La reconstruction récente de l’ancien Globe à Londres donne une excellente idée de la qualité de la lumière qui prévalait dans ce théâtre. Il arrive souvent que la lumière du soleil frappe une partie des spectateurs directement, ce qui crée un éblouissement gênant pour eux pendant une partie de la représentation. Par contre, habituellement, la lumière sur scène est douce et laisse très bien voir les acteurs sans fatigue visuelle, malgré la présence du toit. La lumière, bien sûr, varie périodiquement pendant la représentation selon les humeurs du ciel londonien. Les galeries offrent une meilleure visibilité que le parterre : les spectateurs y étant tous au même niveau et debout (heureusement que la scène était surélevée), il peut être difficile de ne rien manquer, particulièrement pour les gens de petite taille, à moins d’être placé tout juste à côté de la scène. C’est la meilleure place pour admirer le ciel peint sous le toit de la scène, mais l’angle de vue est assez difficile pour le cou.

Un auteur, bien sûr, écrit en fonction des possibilités scéniques de son temps. Shakespeare a su profiter de la liberté offerte par la scène élisabéthaine, des qualités athlétiques des acteurs anglais et de la maturité d’un peuple pour mettre en mots des sentiments universels qui continuent de nous interroger. Le soleil était complice.

Premières fêtes nocturnes

La Renaissance, c’est aussi le triomphe de la fête nocturne. Aux quatre coins de l’Europe occidentale, « le goût du mystère, la recherche de climats inhabituels, de dépaysement foncier »[xvii], et surtout la joie presque enfantine que provoquent les illuminations, font se répéter ces fêtes et réjouissances qui ont lieu la nuit venue. Les victoires politiques et militaires, les couronnements, anniversaires, mariages et baptêmes royaux, ainsi que les grands événements religieux sont autant d’occasions pour les monarques de signifier, par la fête, leur richesse et leur puissance. Autant d’occasions de célébrer la victoire des « lumières de la Renaissance » sur les « ténèbres du Moyen-âge », comme on le prétendait déjà à cette époque. Autant d’occasions de répondre au goût, à « l’obsession de voir » des peuples du 14e, 15e et 16e siècle.

Les manifestations sont nombreuses. Ainsi, l’usage de marquer les fêtes populaires par la lumière artificielle…

… doit remonter pour le moins au déluge. Les Grecs et les Romains le pratiquaient aux Lampadophories et aux Jeux séculaires… Il en est question dans le roman de Perceforest, qui appartient au treizième siècle. Olivier de la Marche et Alain Chartier nous en montre l’existence, le premier en 1453, le second en 1458. C’est généralement les torches, et surtout les torches de bois, comme les anciens, qu’employaient nos ancêtres du moyen âge… On n’imagina que postérieurement les lampions, et bien postérieurement encore les lanternes et verres de couleurs… Aux seizième et dix-septième siècles, ces lanternes de couleur étaient suspendues aux fenêtres…[xviii]

Ces illuminations, dont la pratique se poursuit encore aujourd’hui pour certaines fêtes (Noël, St-Jean) avaient parfois un caractère populaire, chaque demeure participant à la réjouissance, parfois un caractère grandiose comme l’illumination d’un monument ou d’un édifice royal. Si les torches sont réservées pour le toit des maisons, des chandelles alimentaient les verres de couleurs et les lanternes.

Ces illuminations, dont la pratique se poursuit encore aujourd’hui pour certaines fêtes (Noël, St-Jean) avaient parfois un caractère populaire, chaque demeure participant à la réjouissance, parfois un caractère grandiose comme l’illumination d’un monument ou d’un édifice royal. Si les torches sont réservées pour le toit des maisons, des chandelles alimentaient les verres de couleurs et les lanternes.

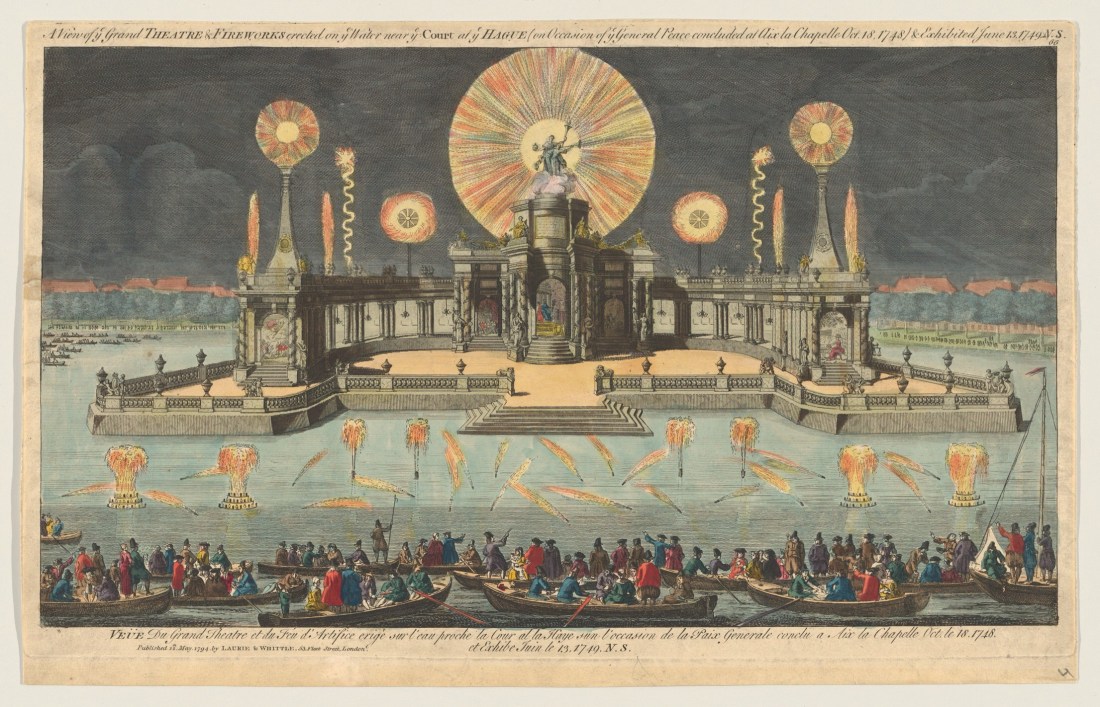

Les spectacles pyrotechniques, conçus d’abord par les Italiens (Siennois et Florentins), allaient se répandre dans toute la France, l’Espagne, le Portugal, l’Angleterre, du moins en période de paix. Ils accompagnaient fréquemment les illuminations. Les feux d’artifice s’inspirent d’armes fabriquées dès le 7e siècle : il suffisait d’enflammer un mélange de résine, de soufre, de bitume et de salpêtre pour obtenir un lance-flammes. La composition du mélange changea avec l’introduction de la poudre noire par Marco Polo puis par l’ajout de limailles de fer, de cuivre et autres qui, en brûlant, donnaient une vive luminosité et des étincelles.

Si les feux d’artifice, qui peuvent être vus jusqu’à « quinze et seize lieux à la ronde », ont l’avantage de rassembler toutes les classes d’une société attenante à la maison royale ou princière, il n’en est pas ainsi des fêtes de cour qui elles, sont l’affaire d’un petit groupe de privilégiés. Les rois invitaient autour d’eux toute la noblesse de la cour pour participer aux grands festins d’apparat. C’est pendant ces festins qu’étaient joués les entremets, pantomimes à caractère historique, accompagnés d’accessoires de décor ayant parfois un certain déploiement. La salle de ces festins était éclairée de nombreuses chandelles qui participaient à la féerie de la soirée. Mais aucune attention particulière n’était donnée à l’espace où mimes, jongleurs et ménestrels performaient dans le brouhaha général. Dans son Don Quichotte, Cervantes décrit le spectacle donné en présence de ses héros comme étant éclairé par près de cent torches placées dans leur étrier, plus de cinq cents lampes à huile réparties dans les galeries et une centaine de chandelles placées sur le cercueil d’Altisidora. À Don Quichotte et Sancho Panza, la nuit sembla aussi brillante que le jour.

Les spectacles de ménestrels ambulants sont aussi présents lors des fêtes populaires. Ainsi, en Angleterre, les Mummers Play[xix] joués à l’intérieur des maisons, le soir, après le coucher du soleil. Pour fêter le Nouvel An, le Mardi gras, ou autre, des comédiens allaient d’une maison à l’autre, pendant toute la nuit, présenter leur traditionnel scénario devant les membres de la maisonnée réunis pour l’occasion. Pour aller de maison en maison ils s’éclairaient de torches qu’ils entraient avec eux dans les demeures, lueurs festives par rapport à l’éclairage habituel.

Les spectacles de ménestrels ambulants sont aussi présents lors des fêtes populaires. Ainsi, en Angleterre, les Mummers Play[xix] joués à l’intérieur des maisons, le soir, après le coucher du soleil. Pour fêter le Nouvel An, le Mardi gras, ou autre, des comédiens allaient d’une maison à l’autre, pendant toute la nuit, présenter leur traditionnel scénario devant les membres de la maisonnée réunis pour l’occasion. Pour aller de maison en maison ils s’éclairaient de torches qu’ils entraient avec eux dans les demeures, lueurs festives par rapport à l’éclairage habituel.

Les liturgies dramatisées qui prennent naissance à l’époque romane ne sont qu’une suite distrayante des offices, où sont introduits dialogues et variations musicales. Mais dès le début de la Renaissance, personnages et effets scéniques viennent s’ajouter, et en certaines occasions, on assiste à un véritable déploiement scénographique relevé d’un éclairage artificiel spectaculaire, un moyen par lequel les princes de l’Église tentaient de raviver l’ardeur et la piété de leurs fidèles. C’est qu’on accordait une valeur morale à la lumière : tout ce qui est grand et pur répond de la lumière; tout ce qui est vil et impur répond de la noirceur. On ne manquera donc pas, dans ces cérémonies, de rehausser toute apparition céleste d’un éclairage brillant tandis que tout ce qui est ténèbres provoquera l’obscurité. Ces déploiements atteignent leur apogée dans les sacre rappresentazioni florentines du 15e siècle. Nulle part ailleurs, ne trouvera-t-on exprimé de façon plus tangible et avec autant d’éclat, le symbolisme de la lumière de la Renaissance.

À titre d’exemple, citons la célébration du 25 mars 1439 dans l’église Santa Annunziata de Florence, à l’occasion de la fête catholique de l’Annonciation :

Deux plates-formes surélevées avaient été érigées dans l’église : l’une, le paradiso, la plus haute, devant le portique ouest, l’autre, le tramezzo, dans la nef, près du chœur, cinquante-quatre mètres plus loin. Sur le paradiso était assis, sur un trône, Dieu le père et, à ses pieds, un grand nombre d’enfants. Non loin de Lui, l’archange Gabriel. Sept cercles, tous plus grands l’un que l’autre, le plus petit ayant un diamètre de 1,25 mètre, entouraient le trône divin, représentant les orbites célestes. Pas moins de 1,000 lampes à huile y avaient été fixées et brûlaient de tout leur feu. Sur le tramezzo étaient assis Marie et quatre prophètes. Ces deux plateformes étaient cachées du public par un rideau. Le moment de l’Annonciation venu, les rideaux étaient tirés, révélant la lumière entourant le trône divin, et l’archange Gabriel était envoyé du paradiso au tramezzo au moyen de cordages, volant au-dessus de l’assistance. Dès l’annonce à Marie terminée, un rayon de feu provenant du paradiso, se répandait dans toute l’église le long des cordages, accompagné d’un grondement de tonnerre. Lorsque l’archange Gabriel se mettait à battre des ailes, le rayon de feu augmentait en intensité et allumait, du même coup, toutes les bougies de l’église. Enfin, lorsque l’archange revenait au paradiso, le rayon de feu était éteint et les rideaux à nouveau tirés.

C’est vers 1486, au château de la famille Este à Ferrare en Italie, que commença la construction des théâtres qui allaient mener graduellement vers la scène à l’italienne. Ercole d’Este et sa famille prirent une part active dans le mouvement intellectuel et humaniste de la Renaissance en Italie. C’est là que les textes dramatiques de l’antiquité furent « redécouverts » et joués comme on s’imaginait qu’ils l’avaient été par les Grecs et les Romains. Leur exemple allait être suivi par plusieurs autres princes du nord de l’Italie, les uns rivalisant en splendeur et en dépenses avec les autres. Une véritable pratique du théâtre joué à l’intérieur sous un éclairage artificiel allait se développer en parallèle à celle de l’opéra.

C’est de ces représentations que naît la nécessité d’une disposition réfléchie des sources lumineuses afin d’en tirer le maximum d’efficacité. C’est pour ces représentations données à l’intérieur d’édifices clos, dans les lignes réduites d’un cadre architectural fermé, que des expériences sont faites dans les académies italiennes, particulièrement à Milan et à Florence, afin de mettre en jeu toutes les ressources des éclairages artificiels. Des artistes de génie, tel que Léonard de Vinci, ne dédaignaient pas de travailler à la réalisation de ces fêtes nocturnes. Ainsi, pour la représentation du El Paradiso à Milan, en 1490, de Vinci imagina un ciel étoilé fait de bougies devant lesquelles il place des verres de cristal pour en accentuer l’éclat. Dans son Codex Arundel, il dessine une torchère au bout de laquelle il place un globe de verre teinté afin de créer un éclairage de couleur. De Vinci y explique également comment fabriquer une lampe à huile dont la mèche s’élève au fur et à mesure que l’huile diminue (pour en augmenter le flux). Un nombre important d’innovations du même genre viennent s’ajouter aux artifices déjà connus et utilisés pour le théâtre religieux, toujours en fonction d’effets spectaculaires masquant le contenu souvent ennuyeux des pièces présentées. Feux de Bengale, candélabres et lustres sont de rigueur.

C’est de ces représentations que naît la nécessité d’une disposition réfléchie des sources lumineuses afin d’en tirer le maximum d’efficacité. C’est pour ces représentations données à l’intérieur d’édifices clos, dans les lignes réduites d’un cadre architectural fermé, que des expériences sont faites dans les académies italiennes, particulièrement à Milan et à Florence, afin de mettre en jeu toutes les ressources des éclairages artificiels. Des artistes de génie, tel que Léonard de Vinci, ne dédaignaient pas de travailler à la réalisation de ces fêtes nocturnes. Ainsi, pour la représentation du El Paradiso à Milan, en 1490, de Vinci imagina un ciel étoilé fait de bougies devant lesquelles il place des verres de cristal pour en accentuer l’éclat. Dans son Codex Arundel, il dessine une torchère au bout de laquelle il place un globe de verre teinté afin de créer un éclairage de couleur. De Vinci y explique également comment fabriquer une lampe à huile dont la mèche s’élève au fur et à mesure que l’huile diminue (pour en augmenter le flux). Un nombre important d’innovations du même genre viennent s’ajouter aux artifices déjà connus et utilisés pour le théâtre religieux, toujours en fonction d’effets spectaculaires masquant le contenu souvent ennuyeux des pièces présentées. Feux de Bengale, candélabres et lustres sont de rigueur.

Le premier qui semble avoir expérimenté des éclairages réglés en fonction d’une scène est le toscan Baldassare Peruzzi[xx], décorateur du pape Léon X. Son illumination (aux bougies) de la comédie à succès de la Renaissance, La Calandra, à Rome en 1515, connut un tel succès qu’on la copia pendant plus de trente ans. Elle avait l’avantage, selon Vasari, d’augmenter l’illusion de perspective par l’utilisation de sources cachées à l’intérieur du décor. Nous n’en avons malheureusement aucune donnée technique. C’est son élève, le Bolonais Sebastiano Serlio, qui, à soixante-dix ans, tirant profit des expériences de ses prédécesseurs et de son expérience personnelle à Vicence et à Fontainebleau, allait élaborer les premiers principes d’éclairage dans le second de ses sept livres d’architecture.

[i]. Le texte du veilleur qui amorce l’Agamemnon fait nettement référence au lever du jour et Euripide commence ainsi son Iphigénie à Aulis par un dialogue entre un vieillard et Agamemnon :

Agamemnon : Quelle est donc cette étoile qui vogue dans le ciel, lumineuse, tout près des sept sillons que tracent les Pléiades? Elle est encore à son zénith…

Vieillard : Mais toi, pourquoi hors de ta tente, seigneur Agamemnon, brusquement bondir? Tout repose encore dans Aulis…

[ii]. Les plus utilisées sont l’ekkykléma, sorte de plateau tournant servant à rendre visibles des événements qui se déroulaient ailleurs; la mèchanè et le théologéion, machines à voler, ancêtres du deus ex machina. C’est en s’inspirant de cet héritage de l’époque classique que les architectes italiens des 16e et 17e siècles réinventeront ces machines.

[iii]. Selon Aristote, c’est Sophocle qui introduit les décors peints. Le terme skénographe, apparu avant la fin du cinquième siècle, désigne celui qui s’occupe des décors.

[iv]Dans les années 1970, le Bread and Puppett Theatre donnait, en été, des représentations en plein air sur leur immense terrain au Vermont (É.-U.) dans un espace naturel en forme de demi-cercle et en pente. Il était préférable de suivre la représentation avec le soleil dans le dos pour ne pas être aveuglé par la lumière du soleil couchant. Une expérience semblable à celle vécue lors d’une corrida à Granada (Espagne) où les billets les moins dispendieux étaient évidemment pour les places situées en plein soleil.

[v]. Il faut se rappeler que l’acteur romain évolue exclusivement sur la scène et que celle-ci est habituellement couverte d’un toit.

[vi]. Lucrèce, De la nature.

[vii]. Denis Diderot, Encyclopédie.

[viii]. Les Grecs et les Romains connaissaient et faisaient un usage quotidien des torches, flambeaux et lampes à huile à un ou plusieurs becs (en terre cuite, en fer, en bronze et même en argent). Le poète satirique Juvénal, pour témoigner de sa misère, écrit qu’il n’a d’autre lumière que la lune ou celle d’une lampe à un seul bec dont il économise la mèche, les lampes à plusieurs becs étant réservées aux personnes riches.

[ix]. C. Chevalier, Les archives communales d’Amboise, Tours, 1874, et l’abbé Anis, Les mystères représentés à Laval de 1493 à 1538. La bouche des enfers était souvent représentée par un poisson ayant la bouche ouverte d’où le mot ydolle, sorte de poisson à tranchoir cornu qu’on appelait ainsi à l’époque.

[x]. Victor Fournel, Le Vieux Paris.

[xi]. L’invention de la poudre à canon est souvent attribuée à tort au moine allemand Bertold Schwartz. En fait, la formule de cette poudre a été découverte par les Arabes et a été publiée pour la première fois en Europe dans les écrits du moine anglais Roger Bacon, surnommé « le docteur admirable ». Mais il faut signaler que les Chinois la connaissaient depuis les premiers siècles de l’ère chrétienne sans toutefois l’employer pour lancer des projectiles. Le salpêtre est un nitrate de potassium qui a des propriétés oxydantes et qui dégage de la chaleur en se décomposant d’où son emploi dans la composition des poudres, explosifs et artifices.

[xii]. Germain Bapst, Essai sur l’histoire du théâtre.

[xiii]. Le toit de chaume couvrant la scène du premier Globe Theatre fut la cause de l’incendie qui l’a détruit. Un coup de feu tiré par un acteur a traversé le toit y mettant le feu, probablement pendant une représentation de Henri VIII de Shakespeare.

[xiv]. Le Blackfriars présentait définitivement ses productions sous un éclairage artificiel. Les représentations débutaient vers deux heures de l’après-midi et bien que cette salle ait été éclairée par des fenêtres sur deux côtés, elles étaient fermées au début des représentations et le demeuraient jusqu’à la fin. Ben Jonson fait même de cette fermeture des fenêtres un élément d’introduction de sa tragédie Catalina. Il n’y avait ni rampe ni éclairage spécifique pour la scène, scène et salle étant également éclairées par des chandeliers suspendus au plafond. C’est au Blackfriars que Shakespeare a interprété quelques rôles, dont celui de Adam dans Comme il vous plaira.

[xviii]. Victor Fournel, Les rues du Vieux Paris.

[xix]. La tradition des Mummers’ Play est alors très répandue en Angleterre dès le 10e siècle : on la retrouve dans tout le Cumberland et jusqu’aux limites du Lincolnshire et du Dorset. Voir à ce sujet : Richard Southern, The Seven Ages of the Theatre, et R.J.E. Tiday, The Mummers’ Play.

[xx].

Baldassare Peruzzi, peintre, architecte et ingénieur, né à Sienne en 1481, mort à Rome en 1537. En 1520, il fut nommé second architecte de Saint-Pierre. Tout comme Serlio, il était à Rome lors du saccage de la ville.